Samedi 25 mars, Cédric Martigny a restitué aux Ateliers du Vent le contenu du projet C’est ma ville. Photographies, cartes sensibles, installation vidéo, porteur de parole, une matière prolixe et foisonnante. Rencontre-interview avec un photographe qui marque son territoire d’une empreinte humaniste.

Pouvez-vous nous décrire le projet C’est ma ville ?

C’est ma ville consistait en une invitation à participer à un projet photographique à des usagers du restaurant social Le Fourneau, lieu d’accueil de personnes sans domicile fixe situé à proximité des Ateliers du Vent. À travers leurs compétences spatiales, je souhaitais expérimenter leur utilisation de la ville sous des aspects émotionnels, poétiques, ethniques conjointement avec le thème du déplacement. Je leur ai donc remis un appareil-photo numérique type compact et ils ont documenté leurs trajets dans les lieux de leur choix pendant deux mois afin de réaliser une série d’images personnelles. Dans un deuxième temps plus formel, chaque mardi, je les conviais à un atelier avec des propositions différentes. Par exemple, nous avons effectué des marches photographiques. Comme au 19e siècle en Angleterre où les prêtes battaient les limites de la paroisse avec un bâton, nous avons battu les limites du quartier de Cleunay. Nous avons également réalisé un atelier de portraits dans la ville.

Comme ce projet s’inscrit-il dans le lieu même des Ateliers du Vent en général et dans le container comme espace de travail en particulier ?

Le projet devait établir un lien entre deux structures, l’une sociale Le Fourneau et l’autre culturelle les Ateliers du Vent. Ma présence dans les containers devait servir d’espace de création et construire un pont entre ces structures, les habitants du quartier et les usagers du restaurant populaire. Quant aux containers situés à l’extérieur des Ateliers du Vent, ils ont participé à la visibilité du lieu et ont favorisé les rencontres. Les participants pouvaient venir à l’envi. Ils franchissent plus naturellement la porte d’un container que d’un gros bâtiment fermé et opaque.

Comment s’est passée la prise de contact avec Le Fourneau ?

L’équipe éducative du Fourneau a accueilli favorablement le projet dès la première rencontre,. Elle m’a permis de le développer de manière ouverte et soutenue. Le restaurant social reçoit des personnes sans domicile ni travail. Il s’agit de publics variés qui nécessitent un accompagnement multiple : aide psychologique, écoute, discussion, retour à l’emploi, recherche de logement etc. Pendant la résidence, j’ai ainsi pu diversifier le contenu du projet, sans axe artistique vraiment défini mais avec des propositions spontanées : cartes mentales, ateliers d’écriture et photographies.

Les usagers du Fourneau vous ont-il également accordé leur confiance immédiatement ou un temps d’adaptation a-t-il été nécessaire ?

Chaque type de population a réagi différemment à la suggestion de s’emparer d’un appareil-photo ou de constituer des recueils de paroles. Les demandeurs d’asile ont participé immédiatement parce qu’ils avaient une forte demande d’occupation de leur temps libre. Ils ont tout de suite compris la notion de déplacement et le regard à porter sur la ville, pour eux terrain étranger, nouveau et curieux. Par contre, je n’ai pas pu récolter leurs paroles, ils n’ont pas voulu participer au recueil. Ensuite, d’autres personnes qui avaient retrouvé un appartement ont pris un appareil et pendant un mois et demi, je ne les ai pas revues. À leur retour, elles ont ramené beaucoup de photos et ont effectué un exercice de mémoire sur leur parcours individuel. Enfin un troisième type de bénéficiaires qui vivaient toujours à la rue, en groupe, refusaient de photographier eux-mêmes leur quotidien. En revanche, ils ont accepté que je les suive dans leur itinéraire et que je prenne des images que je leur donnais ensuite. Elles constituaient un lien d’échange et de rencontre. Mon travail a donc consisté à établir une connexion et adapter le projet à la situation de chacun avec une question-guide : À quoi peut servir un appareil-photo à quelqu’un qui a vécu dehors ou qui se retrouve en grande souffrance ?

« L’acceptation que quelqu’un vous prenne en photo découle de l’acceptation de la personne qui prend les photos »

De fait, vous n’avez pas rencontré de rejet par rapport à l’objet appareil-photo et à une crainte de voyeurisme ?

Comme je leur ai proposé de se prendre eux-mêmes en photo, ils n’ont pas réagi avec la peur habituelle liée à l’usage de l’image. En revanche, la méfiance s’est matérialisée dans la responsabilité du prêt. Pas mal de personnes ont refusé l’appareil-photo par crainte de posséder un objet qui ne leur appartenait pas. D’autres ne souhaitaient pas apparaître sur les images au début, refus qui s’est atténué avec le temps. Je venais tous les jours, avec mon ordinateur, je m’installais sur une table et les curieux ou les participants au projet venaient me voir. Au bout d’un moment, tout le monde a pu constater une démarche culturelle et non pas une intention journalistique ou administrative. L’acceptation que quelqu’un vous prenne en photo découle de l’acceptation de la personne qui prend les photos. Cette période a demandé du temps et de l’adaptabilité. Un éducateur m’a beaucoup aidé et accompagné dans une démarche de médiation pour comprendre quel rapport envisager avec les usagers du Fourneau.

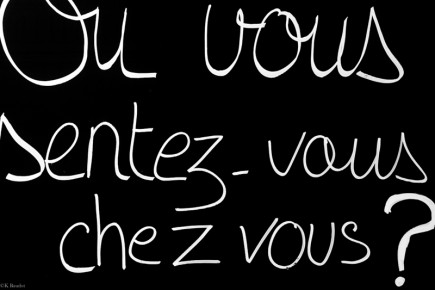

Pour l’atelier autour de la phrase « Où vous sentez-vous chez vous ? » vous vous êtes appuyé sur une méthode de porteur de paroles. En quoi consiste cette méthode et pourquoi avez-vous choisi cette phrase ?

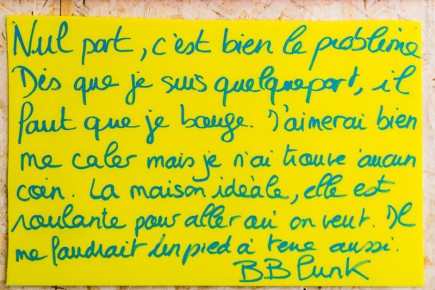

L’atelier porteur de paroles a été mis en place avec Corinne Lepage formatrice et éducatrice en éducation populaire. Il s’agit d’un outil utilisé dans l’espace public afin d’interroger les passants sur le vote, l’égalité homme-femme et autres axes sociales et politiques. Nous avons réfléchi à une question orientée sur l’usage de la ville et des espaces. Comment les gens transforment les espaces en lieux ? Comment les traversent-ils ? Comment y plaquent-ils un sens symbolique ? La question devait être ouverte pour que les réponses puissent constituer un recueil de paroles. « Où vous sentez-vous chez vous ? » appelle des interprétations multiples et pas forcément un lieu défini. Il peut s’agir d’un individu, d’un endroit idéal ou imaginaire. À l’occasion de cet atelier formidable, des gens avec qui je n’ai pu m’entretenir avec un dictaphone ont raconté des histoires inconnues de tous. Par exemple, un bénéficiaire présent depuis plusieurs années a planté un noyau au bord de la Vilaine il y a 30 ans. L’arbre est grand maintenant et géré par la Ville de Rennes. Il a dormi auprès de ce dernier pendant quinze ans et a gravé ses initiales sur le tronc. A la suite de ce récit-témoignage, il a accepté de le photographier, chose qu’il refusait jusqu’à présent. Ces personnes ne parlent jamais pour ne rien dire, elles tiennent des propos toujours très forts avec des expressions émotionnelles puissantes. L’intérêt de cet atelier passait donc par le collectif. À la fin des deux heures, nous obtenions un objet physique qui retraçait les récits de chacun et permettait d’établir un lien humain, mission première du projet.

Quid de la période d’editing avec la masse de matière récoltée ?

Je souhaitais impliquer les participants dès le départ de l’editing. Certains hésitaient, répondaient que « c’était moi le professionnel ». J’avais un disque dur dédié et la plupart du temps, je les laissais seuls devant l’ordinateur. Ils effectuaient une première sélection. J’intervenais ensuite dans le choix final. Je devais les emmener sur un terrain d’échange et de confiance à partir d’une forme simple qui puisse aboutir à un objet de restitution des recherches effectuées au cours des ateliers et dans les containers. J’ai donc eu l’idée de créer des cartes de 15×21 avec une photographie au recto et un texte ou un itinéraire mental au verso qui seront distribuées dans les boites aux lettres des habitants autour du Fourneau, petits objets poétiques déposés sans explication. J’aime bien l’idée que des riverains vont recevoir un fragment d’existence de ces personnes inconnues et des interrogations qui en découleront.

« Les participants ne se sont pas demandés comment prendre de jolies photos comme d’autres déploient des trésors d’ingéniosité pour un résultat banal qui ne raconte rien. La réalité rugueuse de leur quotidien les pousse à ne pas se mettre de barrière. »

Dans ce choix final sélectif, les participants au projet ont-il développé un regard « artistique » ?

Tous les photographes sont assez inégaux dans la phase d’editing. Les professionnels, parfois, ne parviennent pas à choisir leurs photos et demandent l’aide d’iconographes. Même hésitation ici. Certains participants voyaient tout de suite les créations intéressantes et d’autres pas du tout. Après, je dirais que la qualité d’ensemble m’a vraiment surpris, notamment sur les cadrages. Chaque personne entretenait une histoire individuelle avec l’image, comme un souvenir d’un ancien appareil-photo plus jeune ou une pratique dans le cadre d’un métier tel cet ex-cameramen nigérien. Ensuite, je leur ai montré des livres avec des clichés de photographes de renom tel Auguste Sander. À travers de nombreuses expériences en ateliers, j’ai pu constater que des consignes très simples apportent des résultats étonnants en général. Il faut d’abord attiser la curiosité et pousser à la pratique. In fine, de très belles images ressortent avec des regards différents surprenants. Les participants ne se sont pas demandés comment prendre de jolies photos comme d’autres déploient des trésors d’ingéniosité pour un résultat banal qui ne raconte rien. La réalité rugueuse de leur quotidien les pousse à ne pas mettre de barrière. Je devais donc emmener chacun dans sa propre direction avec sa propre manière de voir le monde et ses propres intentions. Une personne assidue prenait ainsi de jolies photos plutôt bien construites en architecture avec des flous et des contre-jours et donc là je l’ai plus orientée sur un style de l’accident. Certains remarquaient tout de suite les détails alors que d’autres portaient un regard plus spacieux et lointain dans un paysage descriptif.

Que va devenir la matière récoltée, envisagez-vous un livre ou une exposition ?

Pas de projet pour l’instant quant à la matière recueillie. En revanche, je pense poursuivre dans une autre direction. J’ai commencé à mettre en scène et à photographier des usagers du Fourneau à travers des situations quotidiennes à l’intérieur de paysages. C’est ma ville ne constituait pas un projet de production ou de créations pures mais davantage un laboratoire expérimental sans objectif défini dans un but de rencontre et de compréhension. J’ai découvert un monde inconnu avec des individus différents. Cette résidence m’a permis de comprendre les sujets à développer, la forme photographique à adopter pour les représenter et ce sur quoi je voulais travailler dans le futur. Les rapports spécifiques des gens de la rue avec le territoire urbain et leurs pratiques spatiales individuelles ont dessiné cette suite à la proposition initiale.

Justement en quoi ce projet complète-t-il ou diffère-t-il de votre recherche photographique basée sur les relations que l’homme entretient avec son territoire ?

C’est vraiment intéressant parce que là, en l’occurrence, c’est une relation que l’homme n’entretient pas avec son territoire. Je dirais que c’est un sujet limite pour moi. Habituellement, je m’appuie sur la participation volontaire avec des communautés définies, sur l’interaction avec le public concerné, sur une direction dans un lieu précis avec des accessoires (lycée, abattoir, foyer de vie) et sur une forme de coproduction d’une image imaginée ensemble à partir d’un thème. Cette fois, la prise de rendez-vous, la gestion des participants à la proposition, la définition de son contenu s’avéraient plus compliqué. J’ai découvert des gens avec une appréhension de l’espace et de la temporalité différente de celle des habitants (dans le sens « qui habite »). Ils possèdent une perception du temps liquide qui coule sans forcément d’aspérité et une appréhension des espaces ni bornée, ni spécialisée. Sur une portion de parking, il peut se passer plein de choses. En dix minutes ils vont boire un coup, rencontrer un copain, s’asseoir, dormir, s’occuper de leur chien, manger… C’est ma ville m’a également amené à modifier mon fonctionnement en atelier. Jusqu’ici j’ai travaillé avec des publics « obligés » comme des scolaires ou des inscrits volontaires dans un stage. Cette fois, je devais susciter le désir en permanence et comprendre ce que la photographie pouvait apporter selon une autre logique avec des variations d’angles de recherche. J’ai également pu aborder un regard politique plus personnel. Une carte-photo du squat Saint-Hélier avec une inscription sur un bandeau de tissu « Nous dormons dehors alors que des logements sont vides » au recto et quatre phrases issues du porteur de parole au verso évoque la double absurdité d’une société de l’opulence qui laisse des sans-abris dormir dehors alors qu’il existe des logements vacants. Le problème ne découle donc pas d’une question de moyen ou d’espace mais d’une démarche politiquement organisée. Et que dire de l’injonction de « participer à la société » aux personnes en grande souffrance. Non seulement elles connaissent une difficulté immense et une détresse épouvantable mais en plus elles doivent justifier en permanence de leur volonté d’insertion pour devenir un bon citoyen avec une maison et un travail. J’aime beaucoup cette carte anodine qui résume ces injonctions imposées aux « mauvais pauvres ».